資格・就職

障害のある児童と運動遊びを通して -療育の必要性-

菅野 理沙さん

■株式会社スター・フィールド 療育事業部 部長

令和7年7月7日のキャリア・カフェにお招きしたのは、卒業生の菅野理沙さんです。2014年に健康スポーツ学専攻(当時)に入学し、在学中はソフトボール部に所属。2018年に新卒で入社した株式会社スター・フィールドで従事されている療育の実態についてお話をしていただきました。当日は、菅野さんのゼミの指導教員であった井筒紫乃教授も参加。司会進行はダンス学科の坂本秀子教授が務めました。

<2025.07収録>

「にわににわにわとりがいる」

療育を必要としている子どもたち

本日は「障害のある児童と運動遊びを通して」というテーマでお話をします。"障害のある児童"というと、肢体不自由で車椅子に乗っている子どもや、ダウン症の子どもをイメージしやすいと思います。ひと昔前にはクラスに2・3人は障害児や"グレーゾーン"の子どもが学校のクラス内にいるとされていましたが、近年では半数ともいわれており、日常生活の身近なところに何かしらの課題を持つ子どもがいると考えられます。

早速ですが、「にわににわにわとりがいる」と書かれていた場合、区切りがわかる子どもは、文字の羅列を単語のグループに分け、「庭に二羽鶏がいる」と読むことができます。これを同時処理といい、文章を見て名詞や助詞を分類し、「庭があって、二羽の鶏がいるんだな」とイメージしながら読めるのです。

ところが、品詞に分類ができずに一文字ずつ読んでしまう子どももいます。「に」や「わ」という文字は理解していても、1文字ずつ認識してしまうことでスムーズに読めないのです。その場合に考えられるのが、「ディスレクシア(発達性読み書き障害)」といわれるような学習障害です。練習して読めるようになるケースもありますが、こういった要因がある中で、繰り返し音読をさせられ苦痛を感じてしまうケースもあります。こうした場合に何ができるのかを考えるのが療育です。療育とは、障害のある子どもの発達を促し、自立した生活ができるように援助すること。先ほどの文章を読みやすくするためには、例えば単語と単語の区切りが分かるような学習教材を準備するなどの方法があります。

また、授業中にイスに座り続けることが難しく、小学校低学年だと机の下に隠れたり、床に寝そべったり、廊下に出てしまうこともあります。そこで療育施設では、座り続けられるように体幹を鍛える運動遊びなども行います。運動という点では、例えば「ジャンプしてください」と言われたら、皆さんは両足で床を蹴ってジャンプして着地する動作をイメージすると思います。ところが障害児の中でも、両足でジャンプできるのは5人のうち1人ぐらい。頭ではイメージできても、実際には両足がバラバラになり、着地でバランスを崩して"尻もち"をつく子もいます。そこで「まだ両足にボンドがついているから剥がれないよ。じゃあジャンプしてみて」と伝えると、1回はきちんとジャンプできます。子どもの想像力をかき立てられれば、小学校3年生くらいまでは素直にジャンプできるのです。繰り返し声かけを行い、スモールステップで段階的に成功体験を積めるようにしています。

何かをできるようにするためには、「いっぱい褒めて伸ばそう」ともいわれますが、その過程で何か一つ失敗すると、すべてがイヤになってしまうケースもあります。それは、失敗するイメージができていないから。成功体験も大事ですが、失敗する経験も重ねながら、どうすれば成功するのかを考える時間が必要です。また、「できているね」「上手だね」と褒めるばかりでは、本人はそれでいいのだと思ってしまいます。すると、別の人から異なる評価をされた際に、「良いと言われたのに、なんで今度はダメなんだ」と、評価のバラつきに戸惑いますので、失敗をして気持ちを切り替える経験も大切になります。

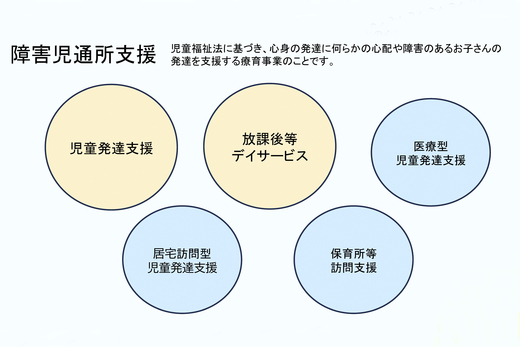

療育施設での"運動遊び"と"静かな活動"

ここからは療育施設について説明します。私が従事している仕事は「障害児通所支援事業」といい、障害児が対象です。重度心身障害児はいませんが、ダウン症のお子さんや、「胃ろう」という方法で栄養を摂るお子さん、自閉症のお子さんもいます。また、はっきりとは診断が下りておらず、普通学級に通いながらもADHDなどの疑いがある"グレーゾーン"のお子さんもいます。東京都の場合、こうした子どもたちは「通所受給者証」を発行してもらった上で療育施設に通います。療育施設は、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「医療型児童発達支援」「居宅訪問型児童発達支援」「保育所等訪問支援」の5種類に分かれ、今日は「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」についてお話をします。

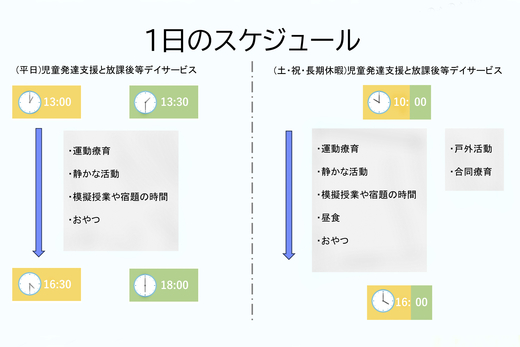

まず「児童発達支援」は、未就学児が対象、「放課後等デイサービス」は、小学1年生から高校3年生までが対象です。自治体への登録内容によっては、これら両方を手がける多機能型の施設もあります。また、私の勤務先は福祉に特化していますが、異業種の企業が運営する施設もありますし、発達支援プログラムは行わずに、"楽しんで終わり"という施設もあります。1日のスケジュールも施設によって異なり、当社の場合、平日は児童発達支援の場合13時から16時半まで、放課後等デイサービスの場合13時半から18時まで、土・祝・長期休暇は児発・放デイ共に、10時から16時とし、子どもたちは運動遊びが中心のプログラムに取り組みます。また、運動後はクールダウンを兼ねて頭を使う静かな活動も行い、学校の宿題などに取り組む時間も設けています。各プログラムは約30分区切りで、事前にその日の大まかなスケジュールを組み立てますが、実際には子どもたちの集中力はそう長続きしません。学校では学習指導要領のもと、基本的なカリキュラムに沿って授業を組み立てますが、療育施設では子どもたちの様子に応じて予定とは違う活動をしたり、取り組む順番を変えたりすることもあります。

もちろん流れが固定されていた方が見通しを立てやすく、スタッフも行動しやすいのは確かですが、急なスケジュール変更は、子どもたちの成長のためにも意義があります。例えば、「この日は映画を観に行こう」と家族で予定を立てたものの、親御さんの体調が悪くて行けなくなった場合に、「なんで行かないんだ! 嘘をついたのか!」と、気持ちが収まらない子どももいます。"映画に行く"としか考えられず、急な予定変更を臨機応変に受け容れられないのです。それゆえ療育施設でも、柔軟に予定を変えられるようにスケジュールを組み立て、子どもが状況を把握して気持ちを落ち着かせられる力を育むのです。

具体的なプログラムとしては、運動遊びでは、「クマ歩き」などの動物歩きがあります。これは自分の腕で自分の体を支える力を高め、体幹も鍛える運動です。腕の力を鍛えることはとても大切なこと。皆さんが転倒しかけたら自然と手が出て転ばないように対処できますが、中には転倒時に手が出ずに顔面から倒れ込み、血だらけになることあります。ほかにも、鬼ごっこでは友達との衝突を避けるために予測をすることや、ぶつかりそうなら急ブレーキをかける大切さも教えます。ゴム紐を使う運動遊びでは、物との距離感をつかみ、どうすればゴム紐に引っ掛からないのかといった感覚や空間認知能力を養います。

一方、静かな活動としては、日常における動作の訓練なども行います。例えば、両手の指先を使ってボタンを留める動作や、ジッパーの金具を差し込む動作が苦手な子どもが多いため、自分の衣服などを使って"微細運動"の練習をします。また、未就学児が小学校の授業を疑似体験する活動もあり、まずは30分間ノートを取ってみるなど、小学校入学に先んじて練習をします。障害のある子どもは人一倍練習が必要なことも多いため、幼稚園・保育園の年中クラスくらいから準備を始めた方がいいと考えています。なお、最近の子どもたちが興味を持っているのはプログラミングです。ロボットを動かす活動の場合、"何秒間進ませてどの程度曲がればゴールできるのか"という見通しを立て、"前進"や"方向転換"といった"情報の構造化"を行います。ほかにも、周囲との活発なコミュニケーションを促す活動も行っています。どのような活動をメインにするかは、施設によってさまざまな特徴があり、英語力向上に力を入れる施設や、ダンスを軸にする施設などもあります。

学生のうちに学んだ障害児との関わり方が

将来さまざまな場面に活かされるはず

療育施設ではなく、学校現場で障害児と関わる場面は、大まかに「通常級」「特別支援学級」「特別支援学校」の3つがあります。皆さんが将来、どこで働くにしても、保護者へどのような対応ができるかも重要です。療育施設でも保護者と話をする機会はありますので、保護者が学校に求めることに耳を傾け、対応することができるとよいでしょう。

また、通常級は担任の先生1人に子どもが30人から40人程度、特別支援学級だと教員1人に対して子どもが5・6人くらいです。療育施設にも人員配置の基準があり、職員3・4人で10人の子どもを指導します。通常級よりも"楽"だと考える方もいますが、何かしらの障害を持つ子どもが10人ですので、職員がすべきことは想像よりも多くなります。ただ、療育施設の良さは、少人数の環境で子ども同士が関われること。ダウン症の子どもと普通級の子どもが一緒に遊んで会話をすることもあり、子どもながらに「こうした相手にはどうしたらいいのか」と考えるきっかけになります。また、放課後等デイサービスは対象が18歳までですので、長期間にわたって関わりを持てることも、子どもの成長にプラスになると考えています。

こうした療育施設で働くために必要な資格は、児童指導員任用資格です。教員免許や保育士資格を取得する方は勤務できます。また、無資格では採用されにくいものの、2年間の実務経験があれば採用されやすくなると思います。実務経験というのは、アルバイトでも1年間で180日以上、2年間で360日以上の経験が求められますが、1日2時間でも働けば1日と換算されます。学校や幼稚園、保育園で働くとしても要支援のお子さんはいますので、学生のうちからアルバイトで障害児との関わり方などを学んでおくと、将来さまざまな場面で活かされると思います。

最後に私の勤務先である株式会社スター・フィールドを紹介します。東京都大田区を中心に複数の支援施設や保育園を運営しており、子どもたち1人ひとりの課題に応じて職員が活動内容を考えています。とりわけ運動遊びをとおして体の成長をサポートし、生きる力や、日常生活に必要な力を養います。将来は障害を抱えながら社会に出ていくことになりますので、素直で柔軟な幼少期のうちから多彩な経験を積んでもらうことを重視しています。いつまでも保護者がそばにいて対応するわけにはいきませんので、自分で生きていくための土台作りを進めているのです。

また、2025年10月には、特別支援学校に通うお子さんを預かる「施設障がい児保育型日中一時支援」という事業を原宿でスタートさせる予定です。療育とは異なりますが、放課後の預け先がない就労中の保護者の要望にお応えする施設です。見学も大歓迎ですし、当社ではアルバイトも随時募集しています。若い学生さんと関われることは子どもたちにとって良い刺激になります。パンフレットもありますので、興味があればぜひご覧ください。

■事前に寄せられた質問への回答

Q.障害児との会話で意識していることを教えてください。

【菅野さん】

"壁"をつくらないよう、同じ目線に立って話すようにしますし、大人が子どもに話を聞いてほしいのであれば、子どもの話もしっかりと聞くようにしています。また、本人が興味のあるものにちなんだ声かけや、冗談を交えた声かけもします。漢字の書き取り練習などで字が曲がっているようなケースでは、面白おかしくジェスチャーで曲がっていることを伝えると、子どもたちはすんなりと行動に移せるように思います。

一方で、何か注意をする際に避けたいのは、長々と話をしてしまうことです。話が長いと内容が頭に残らず、自分は何に対して注意されているのかわからなくなりますので、簡潔に伝える必要があります。

また、「これ取って」「それ取って」「あっちだよ」といった"こそあど言葉(指示語)"を使う場合、相手が自分と共通の認識を持てていれば、「どのことを言っているのだな」とイメージできて通じますが、障害児には容易ではないため、丁寧にわかりやすく具体的に伝える必要があります。例えば、「それ取って」ではなく「大きいお皿を1枚取って」と伝えれば、「大きいのはどっちかな」と自分の頭で考える機会にもなるのです。

日本語は話し言葉と書き言葉が違うため、認知機能に障害があると、物事を話し言葉で覚えてしまいます。できるだけはっきりとゆっくり伝えることが肝心です。また、2語以上からなる文章や会話では必ず助詞もつけ、「今日宿題するよ」ではなく、「今日は宿題をするよ」と伝えます。そうしなければ、作文などでも「今日宿題する」と書いてしまいます。何か指示を出すにしても、まずは単語で「座ります」「脱ぎます」「立ちます」と伝えるなど、個々の障害や発達度合に応じて声かけ方法を変えていくことが大切です。

■質疑応答

【学生1】

保護者の一部は、自分の子どもがグレーゾーンだとしても認めたがらず、支援施設の利用にも消極的だと聞きました。私が将来教員になったとき、そのような保護者にも支援施設の利用を勧めるべきなのでしょうか。

【菅野さん】

「絶対に違う」と否定する保護者もいれば、「男の子の"あるある"でしょ」という楽観的な捉え方の保護者もいますが、まず保護者が認めないことには通所は見込めません。まずは学校の現場でどのような支援ができるのかを考えた方がいいでしょう。その後、「もしかしてうちの子はそうなのかな」と保護者が感じ始め、こちらにそれとなく伝えてきたときが施設利用を勧めるタイミングです。そして伝える際に"障害があることが悪いということではない"と保護者に理解してもらうことも大切です。

【学生2】

「失敗したからもうやりたくない」という子どもの気持ちを切り替えさせるための方法を教えてください。

【菅野さん】

小学校の低学年だと、全く違う話題で気持ちが切り替わることが多いです。「ところで今日は朝ごはん食べた?」「可愛い服だね」といった話題で気をそらすと、失敗したことを忘れて元気に話をしてくれることもあります。ただ、学年が上がってきたら、自分で気持ちを切り替えられるようにすることが必要になってきます。その際、「これで悔しかったんだよね」「こうしたらよかったね」と、子どもの気持ちに寄り添って共感することが大切です。

現場で難しいのは、その子につきっ切りになると集団が動かなくなってしまうという点です。時と場合によっては、あえて距離を置くこともあります。無理に克服させるようなこともせず、自ら行動を起こすまで待つことも有効です。また、友達付き合いの中で「誰が何をしてきた」と訴えてくるケースでは、"相手がどうこう"よりも"自分がどうしたいのか"を考えてもらいます。とはいえ、子どもでも大人でも気持ちには波があります。気分上々ならば、どんな声がけをしても前向きに行動しますが、気分が乗らなければ、どんなに面白おかしく声かけをしようが、なかなか状況は好転しません。そんなときも無理はせず、子どもを見守りながら、一度距離を置けばいいと思います。

【坂本先生】

菅野さん、ありがとうございました。現場の実態をお聞きして、学生たちは子どもたちの状況を多角的に把握して愛情を注いでいくために、日々さまざまな勉強をしているのだと強く感じました。施設の見学もOKということでしたので、ぜひ興味があれば現場にお邪魔してアクションを起こしてほしいですね。