資格・就職

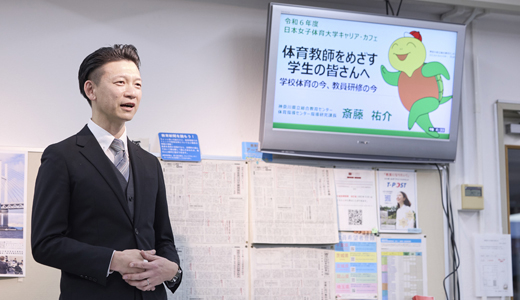

[体育教師をめざす学生の皆さんへ] 学校体育の今、教育研修の今

斎藤 祐介さん

■神奈川県立総合教育センター 体育指導センター 指導研究課 課長

今回お招きしたのは、神奈川県立総合教育センター 体育指導センターの斎藤祐介さん。13年間の教員生活や、教育委員会やスポーツ庁といった行政の現場でのご経験について、学習指導要領とも関連づけながらお話いただきました。当日は学生に加え、スポーツ科学科の高橋修一教授も参加。司会進行は、健康スポーツ学科の前島光教授が務めました。

<2025.01収録>

【前島先生】

斎藤さんは、2000年から神奈川県横須賀市の小学校や中学校で教員を務め、2011年には横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校に着任。2013年からは神奈川県教育委員会教育局保健体育課、2019年からはスポーツ庁政策課学校体育室に勤務され、2022年に神奈川県立総合教育センターに着任されました。また、2014年から4年間はスポーツ庁が実施する「全国体育・運動能力、運動習慣等調査」の作成協力者および報告者を務めるなど、体育に関するさまざまなお仕事をされてきました。

私も同じ時期に同じ市内で教員をしていました。斎藤さんは凝りに凝って教材をつくり、とても授業が上手だと市内では有名な先生でした。では斎藤さん、よろしくお願いします。

【斎藤さん】

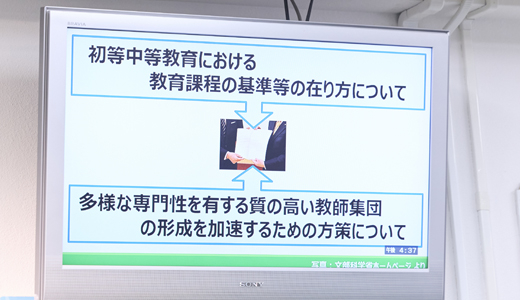

今日は私の経験をお伝えすることで、「教員って楽しいかもしれない」と感じてくれることを期待しています。早速ですが、2024年12月に文部科学大臣が中央教育審議会に"諮問"を行ったことはご存じでしょうか?そのうち、「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」においては、次の学習指導要領の中身を検討するための質問として、次の4項目がありました。

[1]より質の高い、深い学びを実現し、資質・能力の育成につながると同時に、分かりやすく、使いやすい学習指導要領の在り方

[2]多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方

[3]これからの時代に育成すべき資質・能力を踏まえた、各教科等やその目標・内容の在り方

[4]教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯に向き合うことを含む、学習指導要領の趣旨の着実な実現のための方策等

今日はこれらの内容と関連づけて私の経験をご紹介していきます。

初任校では生徒と一緒に地域文化の伝承実現に挑戦

初任校で力を注いだのは、当時全国で始まったばかりの「総合的な学習の時間」。私が挑んだのは地域文化を存続させるための取り組みでした。江戸時代に生まれた「飴屋踊り」という伝統芸能が若い世代に受け継がれていない実情を"教材"にしながら、文化の伝承を実現させようと考えました。

まずは児童が、高齢化が進む「長井あめや踊り保存会」の方から踊りを習い、練習の成果を校内で発表。地域の方や保護者も喜んでくれました。その後より広く「飴屋踊り」を知ってもらう方法を児童と考えたところ「踊り方を覚えてほしい」「もっと大勢で踊りたい」といった声が上がりました。そこから、みんなで踊れる飴家踊りの振り付けを児童が考案。知名度を高めるために地域イベントに参加し、新聞等でも紹介されました。児童はメディアで情報発信を行う価値を体感し、自分たちで"番組"をつくって「飴屋踊り」の魅力を広めたいとまで考えるようになりました。メディアリテラシーを育む絶好の機会にもなり、大手テレビ局が"児童による番組づくり"を特集として取り扱ってくれるほど盛り上がりました。児童が一生懸命になることで、私もさらに一生懸命になれた思い出深い取り組みです。

この取り組みは、先ほどの諮問に当てはめると

[3]これからの時代に育成すべき資質・能力を踏まえた、各教科等やその目標・内容の在り方

に関連すると思います。これからの時代に育成すべき資質・能力には「情報活用能力」「メディアリテラシー」「情報モラル」といったキーワードが出ています。私は伝統芸能の復活を切り口にして、これらの資質を養おうと考えましたが、時代によって方法はさまざま。次の学習指導要領でどのような方針が出されるのかに注目しています。

中学校教員を経験し、小中連携の在り方を考える

中学校では保健体育科教員として勤務をしました。その際印象深かったのは部活動です。異動して顧問となり、平日は練習、土日は練習試合と、勤務において部活動指導に要する時間が大変大きくなりました。これは、私だけでなく私の家族にとっても負担は決して小さくありませんでした。

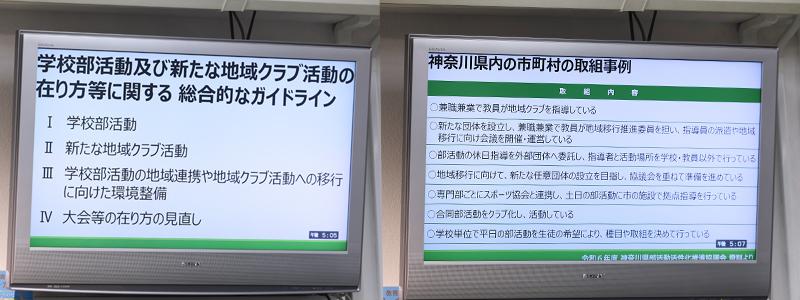

近年は部活動の地域移行が進みつつありますが、スポーツや文化活動をとおした子どもたちの学びを学校以外の組織がどう担っていくかが問われています。神奈川県では地域指導者のデータベースを作成し、その方々を対象に講習会なども実施しています。なお、2024年12月には、部活動改革に関する学習指導要領の解説が改訂されました。これまで、一部では勝利至上主義が問題視されるケースもあった中、"どんな生徒でも参加しやすい部活動であるべき"とする内容になっています。

もう一つ印象的だったのが教員の特性です。私は小学校の教員は、"最後まで寄り添い、子どもを許す大人"だと思っています。ところが、私が赴任した当時の中学校教員は、"最後まで厳しく、子どもを許さない大人"でした。中学校の教員は、「3年間で社会に通用する子どもを育てなくてはいけない」という責任感が極めて強いと感じました。"厳しい社会に認められる人に成長してほしい"との思いから、最後まで諦めずに厳しく指導するのです。その姿を見て、小中連携を進めるには、6年間ある小学校が3年間しかない中学校に寄り添うべきだと感じました。現在は小中の一貫校も増えていますし、"小中"や"中高"、"高大"といったつながりにも関心を持っていただければと思います。

子どもの学びを実現するために、授業をデザインする

その後に赴任したのは、国立大学の附属小学校。研究校だったため、教員は未来につながる授業をデザインしていこうとする意欲が旺盛でした。授業計画に自由度が高いことから、担任には年間を見通して指導計画を組み立てる力が求められました。また、校外学習や宿泊学習の機会が多くあり、それらを有効に実施するための工夫を考えました。1年生の遠足では、これまで育てたヤゴがトンボとして飛び立つときに登る"最高の枝"を探しに行くという目的をもって山登りをしました。5年生の宿泊学習では、人とつながることを目的として、長野県の同じ町に夏と冬の2回訪れました。その地域の方々と共に米の収穫や豪雪の中での過ごし方を体感しました。このような行事も授業としてデザインすることで、子どもたちの豊かな学びを実現することを目指しました。

これらの取り組みは、先ほどの諮問では

[4]教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯に向き合うことを含む、学習指導要領の趣旨の着実な実現のための方策等

に関連すると思います。学校教育では、地域や家庭、子どもの実態に応じたカリキュラム・マネジメントが不可欠です。"決められたことをこなすだけ"の教員では負担感ばかりが際立ちます。何を実現させたいのかという視点で主体的に方策を工夫できる教員になってほしいと思います。

「伝える」という共通点を感じた、教育委員会での役割

教育委員会では指導主事という役職となり、国や県が推進する施策を市町村の指導主事や教員にわかりやすく伝えることで、各学校においてより良い体育授業が実施されることを目指しました。また、県民にとってもそれらの取り組みがわかっていただけるように、運動習慣カードというツールを作成して小学校に配布したり、『運動習慣を身につけよう』というテーマで神奈川県のローカルTVにも出演したりしました。教員として子どもに教える仕事とは異なりますが、「伝える」という点では共通点がありました。

この「伝える」という観点は先ほどの諮問と関連させると、

[1]より質の高い、深い学びを実現し、資質・能力の育成につながると同時に、分かりやすく、使いやすい学習指導要領の在り方

になると思います。学習指導要領がどのようにわかりやすく使いやすく変わっていくのか、皆さんも注視していただければと思います。

子どもたちの学校教育をなんとか再開させたい

2019年に着任したスポーツ庁では、在任中にコロナ禍になってしまったため、「体育の授業をどう進めるべきか」を考える日々でした。運動時もマスクをするべきなのか、プールでの学習は安全なのかなどについて専門家にヒアリングを行い、文書にまとめて全国に通知しました。子どもたちの学校教育や体育の授業をなんとか再開させたいという一心でした。

一方、一人一台のICT端末の整備が急速に進んだことや改訂した学習指導要領が実施となったことなどに対応して、体育の授業におけるICT端末の活用方法に関する資料や、学習指導要領に則った授業づくりに関する資料なども作成しました。現場の教員に直接伝える仕事ではありませんが、有識者と協力して各地域で実践できる資料となるよう努力しました。いずれも大変責任の重いものではありましたが、日本全国の学校や子どもたちのためであるという大きなやりがいのある業務でした。

背伸びする必要も、奇抜なことをする必要もない

現在所属するセンターの主な業務は、体育教員向けの「教員研修」、先進的な授業に関する「調査研究」、そして、生徒本人や保護者など、県民のさまざまな困りごとを解決に導く「教育相談」の3つ。「教員研修」は初年次研修からスタートし、在職年数に応じた研修があるほか、興味のあるテーマの研修を自由に選んで参加することもできます。教員は目の前のことに一生懸命になり、多忙にもなりがちですが、自分の力を高めるためにも研修の積極的な活用を推奨しています。

「調査研究」については、事例を一つ紹介します。ある小学校は地域的な特性から児童の25%が外国にルーツがあり、日本語が得意ではなかったため、使う言葉や学習内容を簡潔になるように工夫して体育の授業を進める研究を行いました。

例えば、山なりの軌道でボールをつなぐことは、"虹"を合言葉にしてのイラストなどでイメージさせる。"行くよ!"、"いいね!"などの声掛けを常時使う関係を醸成することで、簡潔でもコミュニケーションを豊かに行う。コート内での動き方を考えたときは、言葉ではなくボードのマグネットを動かして伝える。これらの教員の工夫や周囲のサポートによって、"どうせわかってもらえないから"とふさぎ込んでいた児童に安心感が芽生え、思考力や表現力が高まっていったという事例です。

学校には多様な子どもたちがいます。皆さんが教員になれば、全員がわかる・できるようになる指導を工夫すると同時に、多様な個に応じた個別の支援や配慮も必要になります。そうしたことにもきちんと目を向けて、最終的には多様な子どもたちが全員でスポーツを楽しめるような授業づくりをめざしてほしいと思います。

このことは、文部科学大臣の諮問では

[2]多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方

に関連すると思います。一つの教育課程では対応が難しい子どもを包摂するシステムが必要とされる中、全国一律の学習指導要領がどのように多様性の時代にマッチする教育システムの実現につながっていくのか、とても楽しみなところです。

最後になりますが、文部科学大臣の諮問には、「世界に冠たる我が国の初等中等教育は、質の高い教師の努力と熱意に支えられ、大きな成果を上げ続けています」との記載もありました。私の13年間の教員生活と12年間の行政生活では、独り善がりで失敗し、保護者や上司に怒られたこともたくさんありました。そんな私でも、子どもと向き合って一生懸命に過ごす中で、日本の教育の一端を担えたことを誇りに思っています。そのため、この文言はとても励みになり、「明日も頑張ろう」という活力にもなっています。

ぜひ皆さんにも教員になっていただき、世界に冠たる教育に携わる自負を持って指導に臨んでくれることを願っています。もちろん努力は大切ですが、背伸びする必要も、奇抜なことをする必要もありません。目の前にいる子どもたちと一緒になって、何か夢中になって取り組んでいけば、自ずと可能性が広がっていくと思います。

〈質疑応答〉

[Q]「総合的な学習の時間」の費用や期間は、どのように確保や調整をしたのでしょうか。

予算は年間計画で決まっていますので、必要だからといってすぐに備品などを購入できるわけでもありません。協力してくれた方への謝金もなく、ご厚意に甘えていたのが実情です。大切なのは、ある程度の見通しを立てながら、できる限りの工夫をして取り組むこと。単年ではなく2年計画で進め、2年目に入る前に予算化してもらうことも一つの方法です。

[Q]伝えたり教えたりするときに大切にしていることや工夫していることを教えてください。

教員は子どもたちの主体性を育もうと考えますが、"教えること"を躊躇してはいけないとも考えています。"教員が一方的に教える授業スタイルはダメ"といった意見もあるものの、子どもは知らないことも多いからこそ、まずは教員がしっかりと伝えるべきことを伝える。その上で子どもたちに自由に考えさせ、個々の思いを引き出す流れが望ましいと思います。教員がベースとなる知識を授けてリードしていくからこそ、子どもたちが思考力を働かせられる側面もあるからです。 "教えること"を躊躇するのではなく、必要な指導はしっかりとできる教員をめざしてほしいと思います。

【前島先生】

斎藤さんは、"どんな仕掛けをしたら子どもたちが前のめりになって取り組めるか"というプランを立て、わかりやすく伝えるのが上手なのだと感じました。今日は心に残る多くのお話をありがとうございました。